異業種勉強会 イベント・フォーラム

<企業・団体パートナー向けフォーラム>第18回『日本企業のCSRの死角とそのリスク』

2012月02月27日 更新

開催終了レポート

| 開催日 | 2012年02月27日 |

|---|---|

| 対象 | 日刊 温暖化新聞の企業・団体パートナーの方のみ。 |

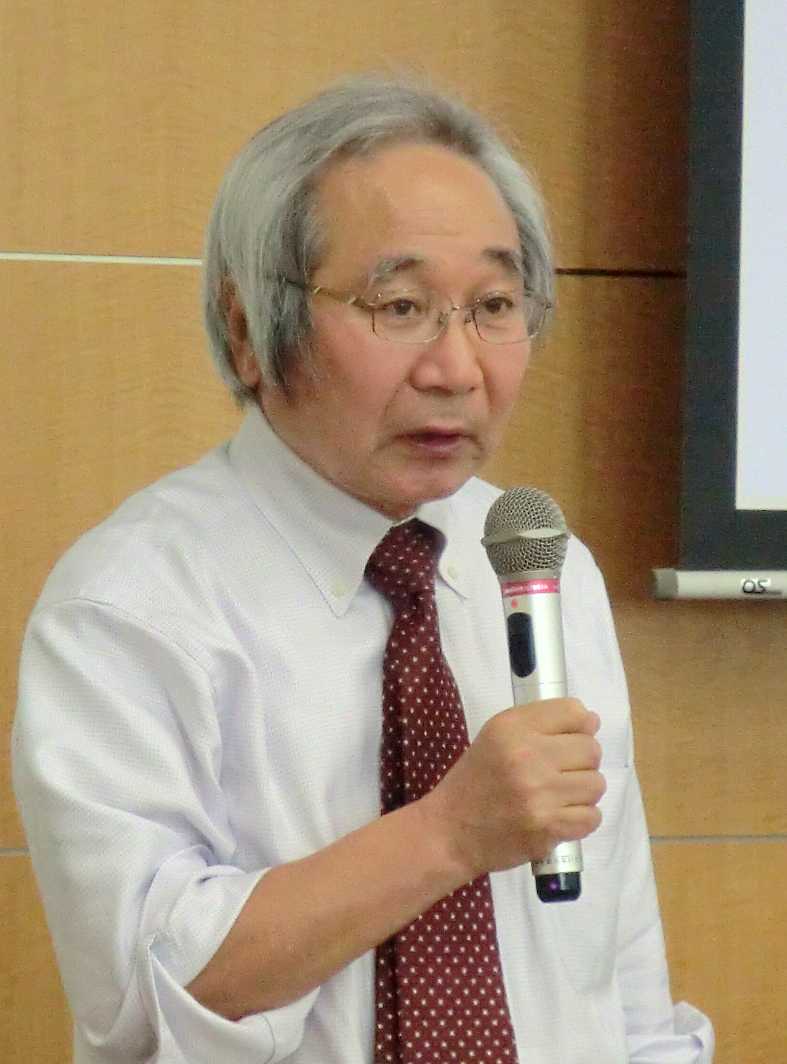

| ゲスト | 環境監査研究会代表幹事、サステナビリティ・コミュニケーション・ネットワーク(NSC)代表幹事 |

| ファシリテーター | 枝廣淳子 |

| 参加人数 | 21社・団体35名 |

開催レポート

現在のグローバルなビジネス環境では、日本国内でなら通用しても世界ではまったく通用しない場面が増えてきました。グローバルな常識を知らず、日本に閉ざした経営では、多様なステークホルダーの支持を得ることはできません。CSRについても同じことが言えます。日本企業が見落としている世界の常識を知り、それぞれが自社のCSR戦略に引きつけた形でディスカッションできればと思います。 ●講演「日本企業のCSRの死角とそのリスク」 環境監査研究会代表幹事/サステナビリティ・コミュニケーション・ネットワーク(NSC) 後藤 敏彦氏 CSRに関する世界の常識を知る鍵の1つが、2010年11月に発行された国際規格「社会的責任に関する手引き」です。先進国だけでなく新興国も含め、世界では非常によく知られたガイダンスですが、日本企業はこの流れから取り残されています。日本のCSRの変遷をたどりながら、今このISO26000 が与えるインパクト、そして企業が求められているステークホルダー・エンゲージメントについて、最新の知見に基づいたアドバイスをいただきました。

(後藤 敏彦 氏)

★先日開催しましたフォーラム内で、

後藤先生からご案内がございました白書についてはこちら

↓↓

◆「通商白書の2004」の2章

http://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2004/index.html

(後藤 敏彦 氏)

★先日開催しましたフォーラム内で、

後藤先生からご案内がございました白書についてはこちら

↓↓

◆「通商白書の2004」の2章

http://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2004/index.html

(ワーク、発表のようす)

●「相談タイム」

このコーナーでは、パートナー企業さんから、他社の参加者に意見を聞いてみたい話題を提供いただき、みんなでディスカッションして知恵を絞ります。今回の相談は少し大きな視点で、企業が新たな公共を担う場合、どのような協業スタイルがあるか?どういうビジネスを構築したらいいか?というものでした。壮大なテーマだけに、具体的な解決策を導くにはいたりませんでしたが、各社がいかにリソースを生かしあうかを考えるきっかけになっていたようです。

(ワーク、発表のようす)

●「相談タイム」

このコーナーでは、パートナー企業さんから、他社の参加者に意見を聞いてみたい話題を提供いただき、みんなでディスカッションして知恵を絞ります。今回の相談は少し大きな視点で、企業が新たな公共を担う場合、どのような協業スタイルがあるか?どういうビジネスを構築したらいいか?というものでした。壮大なテーマだけに、具体的な解決策を導くにはいたりませんでしたが、各社がいかにリソースを生かしあうかを考えるきっかけになっていたようです。

(相談企業さま、ワーク、発表のようす)

(相談企業さま、ワーク、発表のようす)

次回のイベント・フォーラムの予定

次回フォーラムでは「社内向けのCSRコミュニケーションの悩みと乗り越え方」を取り上げる予定です。日程は2012年4月19日(木)を予定しております。詳細につきましては改めましてご案内申しあげます。

参加された方の声から

後藤先生から海外の動向も含めた、日本企業のCSRリスクをポイントを絞って説明頂いたので、力点をどのように入れればよいのかが分かった。

後藤先生にはISO26000をベースに日本企業の落とし穴を様々な角度から事例を用いてお話いただき、とても勉強になった。グループワークや発表を通じ、異業種の皆さんのご意見も伺え、参考になった。

ISO26000に関して日本と海外で相当の温度差があると言うことは新鮮だった。

ISO26000の理論についてグループワークを通じて、頭の中を整理することができた。

普段、あまり深く考えることのない「人権」の話しについて聞くことができてよかった。

他の企業も私たちと同じ悩み、課題を持っていることがわかったのがよかった。

色んな企業の色んな方の意見が聞けて、とても良かった。全く違う視点で考える機会となり、他にこのような異業種間交流はあまりないので、貴重な場であった。

異業種交流は大変良い。テーマに関係した部署が参加する方がより情報交換に役立つと思う。

初めての参加だったが、質疑応答・ディスカッション形式により理解が深まった。

ISO26000が実践主体の規格であること、また、今後のCSRは「自由演技」の世界だという枝廣さんのコメントに感銘をうけた。

テーブル内での時間がもう少し欲しかった。

<<今日学んだことを、どのように活用したいか。また、さらに学びたいことなど>>

CSRはCSRの部門だけではなく、会社横断的に取り組まないと本当の力にならないという事を学び、実感した。

リスク管理の観点から、サプライチェーンマネジメントを見直してみたい。また、サプライチェーンリスクについて、経営陣に情報提供してみたいと思う。

TOPの巻き込み、組織作り、何となく考えていたが、まとめたい。

鉱物資源論争、フェアトレード含め、海外での人権問題やステークホルダーとのコミュニケーションをできるところからやっていきたい。

国内外含め、様々なリスクに直面している点は理解していたが、何をどこまで取り組むべきかは、どこからか与えられるものではなく、自社を取り巻くリスクから分析して優先順位をつけていくことからはじめたい。

レピュテーションリスクとということを社内で対話の場を持ちたい。

ISO26000をCSRレポートに落とし込むための具体的な実践方法についても学びたい。

日本法人を実際に稼働させるにあたり、担当者と共有化をしていきたい。

これからも日本政府や経団連が発信する情報にかたよることなく、広くアンテナを張り、自分なりに考えるようにしていきたい。

コミュニティ開発など、できることから他部署や各支店を巻き込んでいきたい。